私たちの身の回りのデジタル機器——スマホ、パソコン、ゲーム機、SNS、音楽配信など。

これらは「0」と「1」の組み合わせで動いています!

コンピュータはどうやって文字や音、写真の情報を理解し、処理しているのでしょうか?

本記事では、アナログとデジタルの違いから、コンピュータが情報をどう扱っているのかを、図や具体例を交えながらわかりやすく紹介します!

🎯 まなびの目標

アナログとデジタルの違い、2進法、数値や文字のデジタル表現を理解し、コンピュータが情報をどのように扱っているか説明できるようにしよう!

1. アナログとデジタルの違い

日常的に扱うデータは2種類あります。それが、アナログデータとデジタルデータです。

アナログとは、連続的な値の変化を表す情報です。

例)温度計の針、声の6波形など

デジタルとは、区切りある値、段階的な数値で表される情報です。

例)「24.0℃」や「24.5℃」、リンゴ1個など

💡 デジタルはアナログのような連続情報を、分割して記録、処理する手段であることを覚えておきましょう!

2. デジタル化とは

デジタル化とは、音や映像などの連続的なアナログ情報を、区切られた数値(=離散値)に変えて処理することです。

コンピュータが理解できるように、すべて「0」と「1」の組み合わせで表す、2進法がもちいられます。

たとえば、音声の波を一定間隔で区切って数値に変換し、それを2進数(0と1)で記録することで、音声をデジタルデータとして保存できるようになります。

アナログからデジタルへの変換をA/D変換といい、例えば、マイクの録音などは波形を定期間で区切り、値を数字かして、デジタル化します。

📢 デジタル化のメリット

・正確にコピーできる ⇒何回コピーしても劣化しない

・編集や加工が簡単 ⇒画像のトリミング、音声のノイズ除去などが容易

・ネットで共有できる ⇒世界中どこからでもすぐにアクセス・共有が可能

・AIや検索に使える ⇒データとして活用できる(検索・分析・機械学習)

一方で、デジタル化によって、アナログの良さが失われたり、不正なコピーが行われたり、そのような課題もあります。

3. デジタル情報0と1の仕組みと単位

💡 コンピュータが2進数を使う理由

電子回路は、「電気が流れている=1」「流れていない=0」という 2つの状態 を検出しやすいため、すべての情報が 0と1の組み合わせ(2進数) で表現されます。

📢 具体例

・数値: 10 進数「15」 → 2 進数「1111」

・文字: 「A」→ 2進数「01000001」(※ASCIIコード)

通信や文字コードには、ASCIIコード や Unicode などが使われ、文字や記号をデジタルで正確にやりとりできるようになっています。

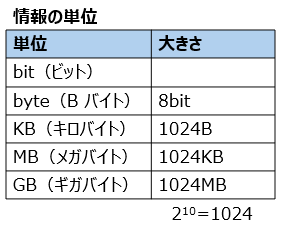

💡 情報の単位

コンピューターの最小単位は、bit(ビット)。1ビットは、0か1のどちらか一方の値を表します。

8ビットは1バイト。文字や数字を表すときによく使用されます。

📢よく使われるデジタル情報の単位

4. デジタル情報の内部計算

コンピュータ内部では、すべての処理が 0と1(2進数) で行われます。

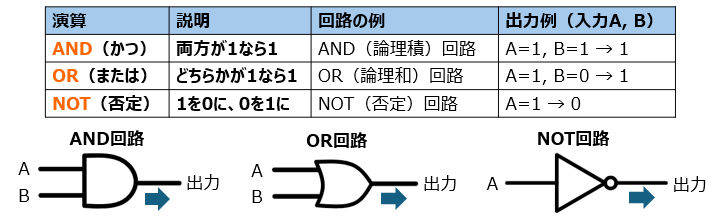

この0と1のデータを処理・計算するために使われているのが、論理回路(デジタル回路) です。

💡論理回路とは?

論理回路とは、「0か1か」という入力に応じて、特定のルールに従って出力を決定する仕組みです。

コンピュータの中には、たくさんの小さな論理回路が集まって計算を行っています。

💡2進数での足し算のイメージ

2進数でも、10進数と同じように桁をそろえて計算できます。

00000100(=4) + 00000001(=1) ──────────── 00000101(=5)

桁上がり(繰り上がり)の考え方も、10進数と似ています。

たとえば:

1 + 1 = 10(2進数で2)→ 0を出力して1を繰り上げ!

💡 CPUの中での働き

コンピュータの心臓部分「CPU(中央処理装置)」は、2進数の計算や論理演算を、超高速で何億回も繰り返すことで、アプリやゲーム、Webの表示などを実現しています。

5. まとめ

・情報は「連続(アナログ)」と「区切り(デジタル)」に分けられる

・デジタル情報は 0、1 の組み合わせで表す

・A/D変換で声や温度を数値に変換

・コンピュータ内の計算もすべて二進数で実行

・1byte = 8bit で、例) A = 01000001

6. 確認クイズ

Q1. アナログ情報の特徴として正しいのはどれ?

- 0と1で構成される

- 段階的な数値で表される

- 連続的な値の変化を表す

![]() 正解!

正解!

![]() 不正解!

不正解!

連続的な値の変化を表す

Q2. デジタル化のメリットとして適切なのはどれ?

- 編集や加工が難しい

- コピーすると画質が劣化する

- データを正確に複製できる

![]() 正解!

正解!

![]() 不正解!

不正解!

データを正確に複製できる

Q3. コンピュータが2進数を使う理由として最も適切なのは?

- 数字の種類が多いから

- 色を扱うのに便利だから

- 電子回路が2つの状態を判別しやすいから

![]() 正解!

正解!

![]() 不正解!

不正解!

電子回路が2つの状態を判別しやすいから

Q4. bitとbyteの関係として正しいのはどれ?

- 1bit = 8byte

- 1bit = 1byte

- 8bit = 1byte

![]() 正解!

正解!

![]() 不正解!

不正解!

8bit = 1byte

Q6. 論理回路のAND演算の結果として正しいものは?

- A=0

- B=1 → 出力0

- B=1 → 出力1

- A=1

- A=1

- B=1 → 出力1

![]() 正解!

正解!

![]() 不正解!

不正解!

A=1, B=1 → 出力1

確認クイズは、いかがでしたでしょうか?閲覧いただき、ありがとうございました!

2か月目の1週目、お疲れさまでした ![]()

※本記事 教科書該当範囲

| 教科書名 | 該当章 |

| 新編情報Ⅰ(東京書籍) | 2章 13. デジタルの世界へ, 14. 数値と文字のデジタル表現, 3章 23. 演算の仕組みとコンピュータの限界 |

| 最新情報I(実教出版) | 第3章 2節 1. アナログとデジタル, 2. 2進数と情報量, 3. 演算の仕組み, 4. 数値と文字の表現 |

| 高校情報ⅠJavaScript(東京書籍) | 第3章 10. デジタル情報の特徴, 11. 数値と文字の表現, 12. 演算の仕組み |

| 高校情報ⅠPython(東京書籍) | 第3章 10. デジタル情報の特徴, 11. 数値と文字の表現, 12. 演算の仕組み |

本サイトは、教科書をベースに構成しています。使える「情報Ⅰ」を目指し、毎週月曜日に新しい記事を発信予定です。

本記事に対し、お気づきの点ございましたらお問い合わせよりご連絡頂けますと幸いです。

コメント