まなびの目標🎯

・コンピュータの仕組み(ハードウェアとソフトウェアの違い)を理解しよう!

・CPUやメモリなどがどんな働きをしているか説明できるようになろう!

・ソフトウェアの種類(OSとアプリ)や、制御装置・演算装置の役割も押さえよう!

1. コンピュータとは

コンピュータとは、 情報を受け取り(入力)、処理して(演算・制御)、結果を返す(出力)ための装置です。

スマホ、ノートパソコン、ゲーム機、家電製品など、私たちの身の回りには、たくさんのコンピュータ入りの機器があります💡

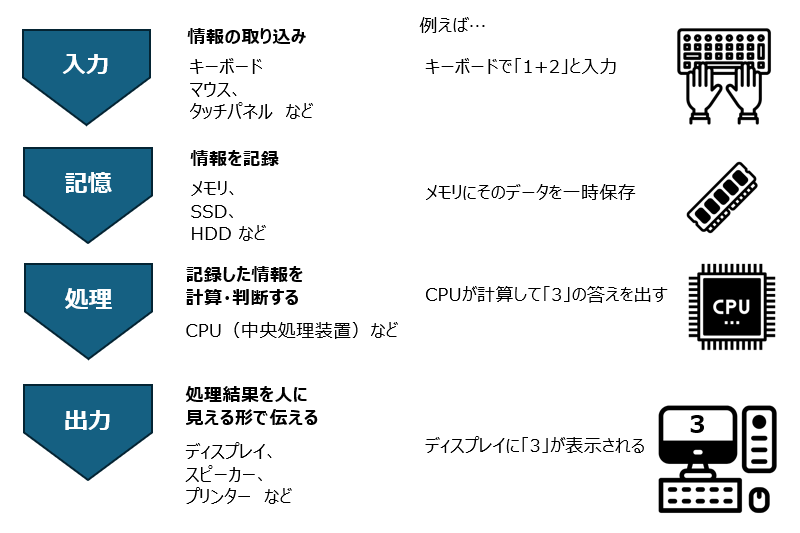

2. 情報処理の流れ

コンピュータの基本的な働きは、次の4つのステップです💡

3. コンピュータの構成 ハードウェア

コンピュータは大きく分けてハードウェアとソフトウェアで構成されています。

➢ ハードウェアとは

ハードウェアは、コンピュータを構成する、物理的に実体をもつ装置のことをいいます。

パソコン本体の中にある部品(CPU、メモリ、ハードディスクなど)や、外側にある装置(キーボード、マウス、ディスプレイなど)もすべてハードウェアです。

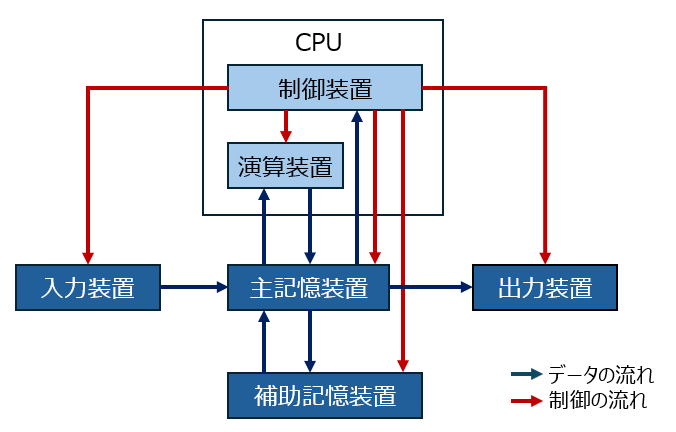

入力装置、出力装置、記憶装置(主記憶装置、補助記憶装置)、制御装置、演算装置を「コンピュータの五大装置」と言います。

以下にハードウェアの構成とデータと制御の流れを示します。

| 機能 | 主な部品の例 |

|---|---|

| 入力装置 | キーボード、マウス、タッチパネル、マイク |

| 出力装置 | ディスプレイ、スピーカー、プリンタ |

| 主記憶装置 | RAM(メモリ) |

| 補助記憶装置 | SSD、HDD、USBメモリ |

| 制御装置 | CPU(中央処理装置)で司令を出す |

| 演算装置 | CPUの中で計算処理行う |

➢ 記憶装置

記憶装置は、コンピュータで扱う情報を保存する場所です。

主に役割と性質が違う「主記憶装置」と「補助記憶装置」の二種類があります。

CPUとやり取りを行う主記憶装置は、補助記憶装置に比べてアクセス速度が高速で記憶容量が小さい、データは消える揮発性であるという特徴があります。

| 比較項目 | 主記憶装置 (メモリ) |

補助記憶装置 (HDD/SSD) |

| 役割の例え | 「作業する机」 作業中のデータを広げる場所 |

「本棚・倉庫」 使わない道具や書類をしまっておく場所 |

| アクセス速度 | 高速 | 低速 |

| 記憶容量 | 小さい | 大きい |

| 電源OFF時 | データは消える (揮発性) |

データは残る(保存可) (不揮発性) |

主記憶装置の記憶容量の小ささやデータの揮発性を、補助記憶装置が”補う”役割があります。

主記憶装置と補助記憶装置の関係性は、試験でよく問われる重要ポイントです💡

🚩ステップアップ:さらに速い「キャッシュメモリ」

実は、主記憶装置(メモリ)よりもさらにアクセス速度が速い「キャッシュメモリ」という記憶装置が、CPUと主記憶装置の間にあります。

CPUの処理速度はものすごく速いため、主記憶装置からのデータの到着を待つと時間がかかってしまいます。

そこで、よく使うデータをより高速なキャッシュメモリに置いておくことで、CPUの待ち時間を減らし、コンピュータ全体の処理速度を上げています。

【速度の順番】 CPU > キャッシュメモリ > 主記憶装置 > 補助記憶装置

➢ CPU(Central Processing Unit 中央処理装置)

CPUはコンピュータの”頭脳“にあたる部分で、制御と演算の2つの機能を持ち、すべての処理の中心です。

・制御装置:どの命令を、どの順で、どの部品に渡すかを決める(司令塔)

・演算装置:足し算・引き算などの計算や、比較を行う(計算係)

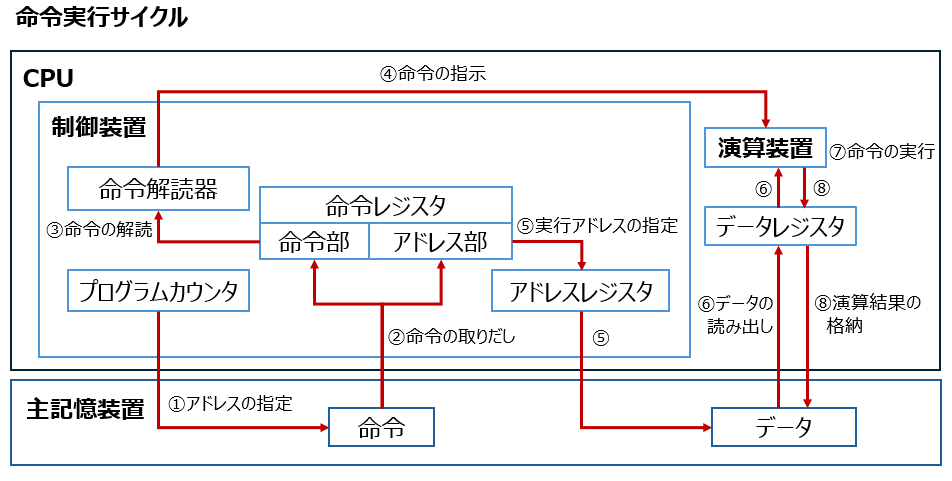

命令を読み → 解釈して → 実行する このサイクルを 命令実行サイクル といいます。

➢ CPUの処理速度とクロック周波数

CPUは命令実行サイクルを高速で繰り返すことで、膨大な計算処理をこなします。

CPUはクロック信号と呼ばれる電子的なタイミングに合わせて動作します。これはメトロノームのようなもので、「今、1ステップ進めていいよ!」と一定のリズムで命令を出しています。

クロック信号が1秒間に何回出されるかを示すのが、クロック周波数です。

単位:Hz(ヘルツ)

1GHz(ギガヘルツ)=10億回/秒のクロック信号

クロック周波数が高い=CPUが動作できるタイミングが多いため、クロック周波数が高いほど、基本的には処理速度が速くなります

※クロック周波数が多くても、構造やコア数によって性能は異なる場合があります。

➢ 主記憶装置とCPU内部の基本構成

| 装置 | 役割 |

| プログラムカウンタ (命令アドレスレジスタ) |

次に実行すべき命令のアドレスを保持する(命令の読み出し位置を指示) |

| 主記憶装置 (メインメモリ) |

プログラムやデータを一時的に記憶。CPUが命令やデータを取りだす場所。 |

| 命令レジスタ | 主記憶から読み込んだ命令を一時的に保持する |

| 命令解読器 (命令デコーダ) |

IRの中の命令を解読し、どんな処理かを判断して演算装置などに指示を出す |

| データレジスタ | 一時的にデータを保持し、演算装置での計算に使用される |

| 演算装置(ALU) | 四則演算や論理演算など、実際のデータ処理を行う。 |

➢命令実行サイクル

以下に、命令実行サイクルの流れを示します。

💡命令実行サイクル手順

① アドレスの指定:プログラムカウンタ(PC)が次に実行する命令のアドレスを指定

② 命令の取りだし: 指定アドレスから命令を命令レジスタに取り込む

③ 命令の解読:命令解読器で命令の種類(演算・転送など)を読み取る

④ 命令の指示: 解読された命令を演算装置に送る

⑤ 実行アドレスの指定:命令に含まれるデータ(オペランド)へのアドレスを指定

⑥ データの読み出し: 主記憶装置からデータを読み出す

⑦ 命令の実行:演算装置で演算や論理処理などの実行

⑧ 演算結果の格納:実行結果を主記憶装置またはレジスタに保存

4. コンピュータの構成 ソフトウェア

ソフトウェアは、コンピュータを動かすための命令(プログラム)です。

ソフトウェアには大きく分けて2種類あります:

| 種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 基本ソフトウェア(OS) | コンピュータ全体を管理するソフト | Windows、macOS、Linux、Android |

| 応用ソフトウェア(アプリ) | 特定の目的のために使うソフト | ブラウザ、表計算ソフト、ゲームアプリ |

ソフトウェアは、ハードウェアを動かすための「命令書」と考えるとわかりやすいです💡

5. 情報機器の接続とインターフェース

コンピュータが外部機器(マウス、ディスプレイ、プリンタなど)とやり取りするためにはインターフェースが必要です。

➢ インターフェースとは?

コンピュータと周辺機器の接続方式や通信の決まりごと(規格)のことです。

たとえば:

・パソコンとマウスをつなぐUSB端子

・パソコンとモニターをつなぐHDMI端子

・ネットワーク通信を行うLAN端子

これらすべてがインターフェースの一種です。

➢ ネットワーク接続のしくみ

複数の機器をインターネットやローカルネットワークにつなぐためには、次のような機器や規格が使われます。

・ ハブ(Hub)

複数のパソコンや機器をケーブルでつなぎ、同じネットワーク内で通信できるようにする装置です。データを一括して中継します。

・ ルータ(Router)

ネットワーク同士をつなぐための装置です。家庭でよく使われるWi-Fiルータは、外部のインターネット回線と家庭内ネットワークを接続する役割を持っています。

・ イーサネット(Ethernet)

LAN(ローカルエリアネットワーク)を構築するための標準的な有線通信の規格です。高速かつ安定した通信が可能です。

・ IEEE 802.11(アイ・トリプルイー802.11)

無線LAN(Wi-Fi)の国際規格です。

例:IEEE 802.11ac(高速通信対応)、IEEE 802.11ax(最新世代のWi-Fi 6)

今や、スマホ・タブレット・ゲーム機・スマート家電など、さまざまな機器がインターネットにつながっています。

それぞれが異なる機器でも、共通のインターフェースや通信規格を使うことで、どこでも・誰でも・スムーズにデータをやり取りできるようになっています。

6. まとめ

・コンピュータは「入力 → 記憶 → 処理 → 出力」の流れで情報を扱う装置

・ハードウェアは、物理的な装置(CPU・メモリ・入力装置など)

・ソフトウェアは、ハードを動かす命令やアプリ

・接続にはインターフェースが必要(USBやWi-Fiなど)

私たちの身近なスマホやパソコンも、こうした仕組みで動いています!

7. 確認クイズ

Q1. コンピュータの基本的な処理の流れとして最も正しいものはどれか?

- 入力→出力→記憶→処理

- 処理→出力→入力→記憶

- 入力→記憶→処理→出力

![]() 正解!

正解!

![]() 不正解!

不正解!

入力→記憶→処理→出力

Q2. ハードウェアの説明として正しいものはどれか?

- インターネット上のクラウドのこと

- 物理的に実体をもつ装置のこと

- 実際に触れることのできないプログラムのこと

![]() 正解!

正解!

![]() 不正解!

不正解!

物理的に実体をもつ装置のこと

Q3. ソフトウェアの種類に関する正しい組み合わせはどれか?

- OS → Windows / アプリ → ブラウザ

- OS → Excel / アプリ → Android

- OS → ゲームアプリ / アプリ → Windows

![]() 正解!

正解!

![]() 不正解!

不正解!

OS → Windows / アプリ → ブラウザ

Q5. ディスプレイやプリンタなどとコンピュータを接続するために使われる決まりや端子の総称は?

- OS

- ブラウザ

- インターフェース

![]() 正解!

正解!

![]() 不正解!

不正解!

インターフェース

確認クイズは、いかがでしたでしょうか?閲覧いただき、ありがとうございました!

2か月目の3週目、お疲れさまでした

※本記事 教科書該当範囲

| 教科書名 | 該当章 |

| 新編情報Ⅰ(東京書籍) | 3章 21.コンピュータとは何か、22.ソフトウェアの仕組み |

| 最新情報I(実教出版) | 第3章 1節 情報システムの構成 |

| 高校情報ⅠJavaScript(東京書籍) | 第3章 15.コンピュータの構成と動作、16.コンピュータの性能 |

| 高校情報ⅠPython(東京書籍) | 第3章 15.コンピュータの構成と動作、16.コンピュータの性能 |

本サイトは、教科書をベースに構成しています。使える「情報Ⅰ」を目指し、毎週月曜日に新しい記事を発信予定です。

本記事に対し、お気づきの点ございましたらお問い合わせよりご連絡頂けますと幸いです。

コメント